※本記事はプロモーションを含みます。

念願のマイホームを建てたいけれど、「実際に家を建てるまでの費用はどのくらいかかるの?」「土地代も含めて総額はどれくらい?」と不安や疑問を感じる方は多いのではないでしょうか。

理想の家づくりを進めるうえで、費用に関する悩みは避けては通れません。

こちらの記事では、注文住宅の総予算ややることを管理するアプリ「家づくり手帳」の運営をしている私が、「家を建てるまでの費用」について、土地代・建築費用・諸費用の詳しい内訳や相場をわかりやすく解説しています。

また予算ごとの具体的な家のイメージ、費用を抑えるためのポイント、住宅ローンを活用した資金計画まで丁寧にご紹介。

家づくりを成功させるために必要な情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

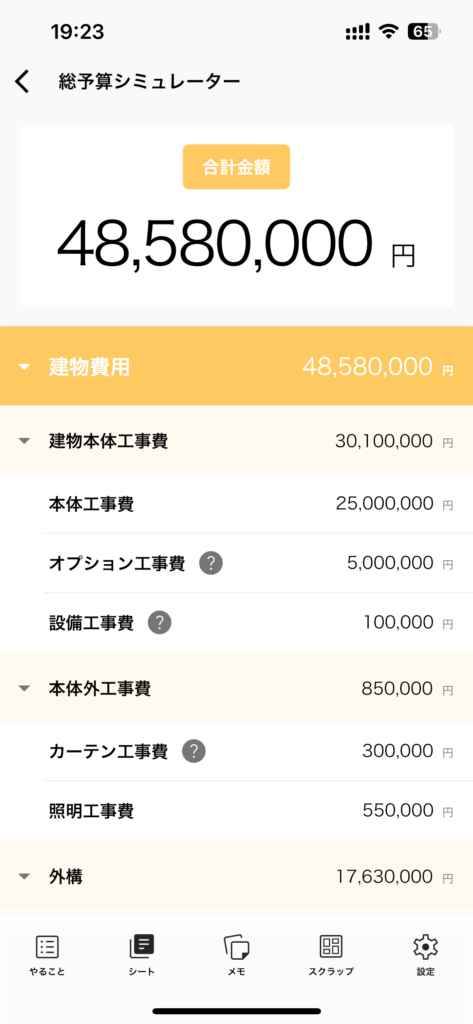

注文住宅を検討しているならまずは家づくりノートアプリ「家づくり手帳」がおすすめです!

✅ 家づくりの手順がわかるタスク一覧

✅ 注文住宅のローンや総予算をシミュレーション

✅ 内装・外観・外構など部位ごとに素材や色、品番などをメモしておけるチェックシート

搭載しているさまざまなツールは、すべて無料で使えます。

家を建てる費用の相場

実際に新しく家を建てる際の費用は、土地代が必要かどうかで大きく異なります。

すでに土地をお持ちの場合(いわゆる「土地あり」で建築する場合)と、新たに土地を購入して建てる場合(「土地なし」で建築する場合)では、総額に数千万円規模の差が生まれます。

まずは2つのパターンでその大まかな相場を押さえておきましょう。

土地あり

土地ありの場合は、土地代がかからない分、建物本体の建築費用と諸費用がメインとなります。

近年の全国平均では、土地ありで注文住宅を建てる費用はおおよそ3,500万~4,000万円台が目安です。

土地なし

一方で、土地なしの場合は、これに加えて土地購入費用が必要となるため、合計で4,500万~6,000万円前後とされています。

特に都市部では土地代が高額になるため、総額も大きく跳ね上がる傾向があります。

なお、住宅金融支援機構の調査などによれば、例えば土地も購入するケースでは平均5,400万円程度(土地代+建築費+諸費用)というデータもあります。

土地なしの場合は地域差が大きく、東京圏では総額6,000万円超、地方では4,000万円台前半というように、土地代による差が顕著です。

逆に土地ありであれば、建物に充てられる予算が大きく、全国平均は3,600万円前後となっています。

新築注文住宅の平均的な広さは延床面積で約40坪(130㎡)ほど。

この規模の家を建てるには、建物だけで3,000万~4,000万円程度かかるケースが多いです。

したがって、土地も購入するなら合計5,000万円以上を見込んでおくと安心です。

「そんなに予算がない…」という場合でも心配はいりません。

後述するプランの工夫や費用配分次第で、もう少し低予算でもマイホームの夢を叶える方法があります。まずは続いて、費用の内訳を詳しく見てみましょう。

家を建てる費用の内訳とは?

家づくりの総費用は、大きく分けて「建物本体費用」「付帯工事費用」「諸費用」の3つの要素から成り立ちます。

一般的に、「建物本体費用」「付帯工事費用」を合わせた建築費用が総予算に占める割合は一番大きく、およそ70~80%前後を占めると言われます。

それぞれ何の費用かを理解しておくことで、「どこにいくらかかるのか」を把握でき、資金計画も立てやすくなりますので、内訳ごとに解説していきます!

建物本体費用

基礎や柱・屋根・内装・設備など、建物本体を形作る工事にかかる費用です。

いわゆる「坪単価○○万円」として広告される値段は、この本体工事費に相当します。設計や材料のグレードによって大きく上下し、家づくりのコストの核となる部分です。

建築費用全体の約70~80%程度を占めるのが一般的です(予算全体で見れば50-60%程度を占めることになります)。

付帯工事費用

建物本体以外の工事費用です。

具体的には、古い家を壊す場合の解体工事費、敷地を整地したり地盤を補強する造成・地盤改良費、インフラを引き込むための給排水・ガス工事費、駐車場や庭・門扉など外構にかかる費用などが含まれます。

土地や計画次第で必要なものが変わり、建築費用全体の約20~30%程度を占めるのが一般的です(予算全体で見れば15%程度を占めることになります)。

諸費用

上記以外に発生するさまざまな費用です。

各種税金(契約書に貼る印紙税、不動産取得税、登録免許税など)や住宅ローンの手数料、火災保険・地震保険の保険料、登記費用、引っ越し代、新居の家具・カーテン代、地鎮祭や上棟式の費用まで、多岐にわたります。

これらはまとめて「諸費用」と呼ばれ、総予算の約10~20%程度が目安です。

諸費用は基本的に現金で支払う必要があるものが多いので、あらかじめ自己資金で用意しておくことが重要です。

以上を合計したものが家を建てる総費用となります。

例えば総額4,000万円のケースでは、建築費用(本体+付帯)約3,200~3,500万円、諸費用400~800万円ほどという配分が一般的です。

ただし、土地の条件や選ぶ建築会社によって割合は前後しますので、あくまで目安と考えてください。

実際には希望のプランや立地によって、「本体にどれくらいかけて、どこを抑えるか」を調整していく形になります。

予算別・建てられる家のイメージ

予算に応じて、選べる住宅の規模やグレードも変わってきます。

「自分の予算でどんな家が建てられるのか」を具体的にイメージするために、建築費用の予算別に一般的な傾向を紹介します。

ただし、実際には家庭の優先事項によってお金のかけ方は様々ですので、下記は一例として参考にしてください!

建築費用1,000万円台

1,000万円台(※土地代除く)で建てる注文住宅は、いわゆるローコスト住宅と呼ばれる価格帯です。

若いご夫婦で「できるだけ住宅ローンを抑えたい」「他のことにもお金を残したい」という方に選ばれる傾向があります。

この価格帯では、建物の形状や仕様をできる限りシンプルにすることでコストダウンを図ります。

例えば、総2階建てで正方形や長方形のシンプルな外観にし、屋根も切妻屋根・片流れ屋根など複雑でない形状にする、出窓や凹凸の少ないデザインにすることで材料費・施工手間を削減します。

内装も標準的なクロス仕上げを中心にし、無垢材や塗り壁など高価な素材は極力使わないことが多いです。

設備も必要最低限のグレードにとどめ、贅沢な機能は省くことで予算内に収めます。

ローコスト住宅というと「品質が心配…」と思われるかもしれませんが、多くのハウスメーカーや工務店が企業努力で低価格でも一定の性能を確保しています。

大量仕入れやプランの規格化などにより、耐震性や断熱性など基本性能は確保しつつ価格を抑えた商品も増えています。

「贅沢はできないが、自分たちらしい家を早く手に入れたい」という方には、この価格帯の住宅も一つの選択肢となるでしょう。

建築費用2,000万円台

2,000万円台になると、1,000万円台よりも予算に多少ゆとりが出てきます。

ただし、人によっては「あれもこれも」と希望を盛り込みすぎて予算オーバーになりがちなゾーンでもあります。

この価格帯で満足度の高い家を建てるには、メリハリのある予算配分がカギです。

例えば、「キッチン設備にはお金をかけたいけれど、内装の仕上げはシンプルでOK」など、優先順位を明確にします。

システムバスは高機能なものを選ぶ代わりに、床や壁紙は標準品でコストを抑える、といった具合です。

また、建築費だけでなく新居用の家具・家電購入費なども含めてトータルで考え、「家具は今のものを使い続けて浮いた分を設備予算に充てる」などの工夫も有効です。

2,000万円台であれば、住宅の基本性能(耐震性・断熱性など)は十分クリアできる水準です。

あとはどこにお金をかけ、どこを節約するかによって、理想の実現度が変わってきます。

全ての希望を盛り込むのは難しいかもしれませんが、プロと相談しながら取捨選択すれば、「ここは譲れない」という部分を叶えつつ予算内に収めることも可能です。

建築費用3,000万円台

3,000万円台は、注文住宅の建築費用としては平均的なボリュームゾーンです。全国的な建築費の平均が約3,500万円前後と言われるように、多くの住宅商品がこの価格帯に集中しています。

3,000万円台前半であれば、ごく一般的な広さ・仕様の家が建てられ、後半(3,700~3,900万円など)になればワンランク上の設備や大きめの延床面積も実現可能です。

この価格帯では、ある程度希望を盛り込みつつバランスを取ることがポイントになります。

例えば、「外観デザインにはこだわりたいが、内装は一部だけ高級素材にする」「リビング床は無垢フローリングにし、寝室や子供部屋はクッションフロアでコスト調整する」など、部分ごとにグレードを使い分ける工夫が考えられます。

予算内でできること・できないことを見極めながら、家族の優先度の高い希望から順に反映していくイメージです。

3,000万円台では、多くのご家庭がプラン決定に時間をかける傾向があります。

家族で「どんな暮らしをしたいか」「どこにお金をかけたいか」をじっくり話し合い、取捨選択するプロセス自体が、理想の住まいを形作る大切なステップと言えるでしょう。

結果として、「自分たちにとって本当に大事なもの」が見えてくるはずです。

建築費用4,000万円台

4,000万円台まで予算を確保できれば、プランの自由度は格段に増します。

延床面積30~40坪程度の住宅であれば、ほとんどの希望を盛り込んでも収まる可能性が高く、こだわりを詰め込んだマイホームを実現しやすい価格帯です。

具体的には、敷地形状に合わせたコの字型やL字型の個性的な間取りや、中庭・吹き抜けといった空間演出、大型の造作家具や高級素材のふんだんな使用なども検討できます。

外観デザインにも凝ることができ、外壁材や屋根材も耐久性・意匠性に優れたものを選択可能です。

設備面でも、最新のスマート家電連動システムや高性能な断熱窓、大容量の太陽光発電システムなど、ハイグレードな仕様を導入しやすくなります。

もっとも、予算に余裕があるとはいえ「上を見ればキリがない」面もあります。全てに最高級を求めると、4,000万円台でもオーバーする可能性はあります。

そのため、やはり優先順位付けは大切です。「お金をかけるところ」と「ほどほどにしておくところ」を決めておくことで、満足度の高い住まいが形になります。

とはいえこの価格帯なら、多少の贅沢は十分許容範囲。憧れだったホームシアターやサウナ付き浴室など、“夢のアイテム”を実現できるケースもあるでしょう。

住宅ローンと頭金の考え方

総予算ごとのイメージが湧いたところで、実際の支払いについて考えていきましょう。

多くの方にとって、マイホーム資金は住宅ローンを利用することになります。

そこで、資金計画を立てる際のローンの考え方と、よく耳にする「頭金」と「自己資金」の違いについて整理します。

借入額の目安を知ろう

住宅ローンはいくら借りられるかではなく、「いくらなら無理なく返せるか」で考えることが重要です。

一般的に、年間返済額が年収の25%以内、もしくは借入総額が年収の5~7倍程度に収まると安全と言われます。

住宅金融支援機構の調査では、土地付きの場合で借入額が世帯年収の約5.0倍、土地なしの場合で約6.3倍が平均とのデータがあります。

例えば年収700万円のご家庭なら、借入額3,500万~4,400万円前後が一つの目安です。

もちろん、他の借入状況や生活費にもよりますので、あくまで参考値としてください。

頭金はできるだけ用意を

「頭金」とは、住宅購入時に物件代金の一部を先に現金で支払うお金のことです。

例えば総費用4,000万円のうち3,500万円をローンで借りる場合、差額の500万円が頭金に当たります。一方「自己資金」とは、頭金+諸費用を合わせた、自分で用意する資金の総額を指します。

上の例で諸費用が400万円かかるなら、頭金500万+諸費用400万=900万円が自己資金となります。

理想を言えば、「頭金+諸費用」を自己資金でまかなえるとベストですが、難しい場合でも少なくとも諸費用分は手元現金で準備しておくのがおすすめです。

最近は頭金ゼロでも借りられるフルローンも可能ですが、頭金を入れるメリットは毎月の返済負担を軽減できることに加え、ローン審査にも通りやすくなる点です。

また、金融機関によっては頭金を多く入れることで住宅ローン金利が優遇される場合もあります。将来の家計に余裕を持たせるためにも、基本的には頭金をできる限り用意したうえで借入額を決めるのが望ましいでしょう。

もし頭金が用意できない状況であれば、無理に今すぐ建てるのではなく計画を練り直す勇気も大切です。

補助金にも注意

ローンを組む際は各種制度の活用も検討しましょう。

住宅ローン減税(住宅借入金控除)などの税制優遇や、自治体によっては新築支援の補助金が出ることもあります。

こうした情報は日々更新されるため、住宅会社の担当者に相談してみましょう。後で気づいて「100万円も安くなったはずなのに…」などと落ち込まないように、要チェックです!

家を建てる費用を抑える3つのポイント

「できれば予算はできるだけ節約したい…」という方のために、家づくりのコストを抑えるコツも押さえておきましょう!

闇雲に削減するのでは効果が薄いので、重要なポイントに絞り3つだけ紹介します。

間取りをできるだけシンプルにする

部屋数を増やしすぎない、廊下や吹き抜けなど面積だけ食う空間を減らす、窓の数や大きさを必要最小限にする等で、材料費・工事費を減らせます。

特に、家全体の形が複雑になるほど壁や屋根の面積が増えコストアップ要因になるため、総二階の四角い間取りは経済的です。

建物の構造・形状を工夫する

凹凸の少ない箱型の家は施工効率が良く費用が抑えられます。

また、平屋より2階建ての方が基礎・屋根の面積が小さく済む分コストパフォーマンスが高いです。屋根の形もシンプルな切妻や片流れにすることで材料や手間を削減できます。

敷地に余裕がある場合は無理に大きな家を建てず、庭を広く取る代わりに建物規模を適正化するのも一つの手です。

内装や設備でコストカットする

家の性能や構造に関わらない部分で調整する方法です。

例えば、造作棚や造り付けの家具を極力減らし、市販の家具で代用する、アクセントクロスや凝った照明は主要な部屋だけにとどめる、エアコンや照明器具は施主支給(自分で購入)することで施工会社の取り付け費を抑えるなどが挙げられます。

最新式の家電や設備も、本当に必要なものか見極めて選ぶと良いでしょう。

また、複数の会社からプラン・見積もりを取って比較することも大切です。

同じ延床面積・仕様でも、ハウスメーカーや工務店によって提示金額は異なります。

気になる住宅会社があれば2~3社に相談し、提案内容と費用を比較検討することで、納得のコストで建てられるパートナーが見つかりやすくなります。

計画的な資金準備で理想のマイホームを

家づくりにかかる費用は決して小さくありませんが、事前にしっかり情報収集と計画を行えば、過度に不安がる必要はありません。

まずは大まかな総予算を決め、その中で「土地代」「建物費用(本体+付帯)」「諸費用」の配分をシミュレーションしてみましょう。

費用項目ごとの相場や内訳を把握することで、「何にどれくらい必要か」が見えてきます。

併せて、自分たちの優先順位も明確にしておくことが大切です。

「広さよりも設備にこだわりたい」「デザインよりも性能重視」など家族の希望を話し合い、予算内で叶える部分と我慢する部分を決めておきましょう。

そうすることで、限られた予算でも後悔の少ない家づくりができます。

最終的には、無理のない返済計画で、長く安心して暮らせるマイホームを手に入れることがゴールです。

そのために、この記事の情報も参考にしながら、ぜひ計画的に準備を進めてください。あなたの理想の暮らしが叶うことを応援しています。

注文住宅を検討しているならまずは家づくりノートアプリ「家づくり手帳」がおすすめです!

✅ 家づくりの手順がわかるタスク一覧

✅ 注文住宅のローンや総予算をシミュレーション

✅ 内装・外観・外構など部位ごとに素材や色、品番などをメモしておけるチェックシート

搭載しているさまざまなツールは、すべて無料で使えます。

関連記事